(Bildnachweis für das obere Beitragsbild: Photo by Trent Erwin on Unsplash)

- Verantwortlicher für den KFIBS-Blog: Dr. Sascha Arnautović, Redaktionsleiter.

Zu Ihrer Information:

Auf diesem Vereinsblog halten Sie die Mitglieder der KFIBS-Forschungsgruppe „USA/Transatlantische Beziehungen/NATO“ auf dem Laufenden mit Beiträgen zur US-Wahl 2020. Auch die Folgen der letzten US-Wahl werden von den Autorinnen und Autoren der o. g. KFIBS-Forschungsgruppe thematisiert und diskutiert.

Zusätzlich haben wir noch eine vornehmlich sicherheitspolitisch ausgerichtete Themenreihe auf unserem Blog zur globalen Coronavirus-Pandemie aus der Perspektive verschiedener Regionen vorgesehen.

Beide thematischen Blog-Kategorien – sprich: „Die US-Wahl 2020 und ihre Folgen“ sowie „Implikationen der globalen Coronavirus-Pandemie“ – finden Sie ab Mai 2020 unter folgenden Links: https://kfibs.org/category/us-wahl_2020/, https://kfibs.org/category/globale_coronavirus-pandemie/.

Mit einer dritten thematischen Blog-Kategorie „Internationale Beziehungen Afrikas“ der KFIBS-Forschungsgruppe „Afrika“ starten wir ab Juni 2023. Diese kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://kfibs.org/category/internationale_beziehungen_afrikas/.

Allgemeine Blog-Themen, die sich nicht den zuvor genannten thematischen Blog-Kategorien zuordnen lassen, finden Sie ab März 2022 im folgenden Seitenabschnitt.

20.01.2026: Der Umgang mit globalen Zukunftsfragen unter Trump 2.0

Der Umgang mit globalen Zukunftsfragen unter Trump 2.0

Die zweite Präsidentschaft Donald J. Trumps wird sich ganz gewiss auf unser aller Zukunft auswirken, denn sie (ver-)stellt die Weichen in vielen verschiedenen Politikfeldern und verändert die Grenzen dessen, was wir bis vor wenigen Monaten in einer etablierten liberalen Demokratie für politisch möglich gehalten haben. Welche Folgen der trumpschen Politik zeichnen sich bereits in den verschiedenen Politikfeldern ab? Und wie können wir auf der anderen Seite des Atlantiks notfalls auch ohne die USA weitermachen?

Eine Klimapolitik, die in Scherben liegt

Die Klimapolitik wurde schnell zu einem der ersten Opfer der „Politik mit der Abrissbirne“ von Donald Trump. Er verschloss mit dem One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) Fördertöpfe für die Klimatransformation, die wir noch unter der Biden-Harris-Administration im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) für den Klimaschutz sicher geglaubt hatten. Er schwächte Regulierungen, welche die Dekarbonisierung des Strom- und Transportsektors vorantreiben und die Methanemissionen in der Öl- und Gasproduktion senken sollten. Nun hat er damit begonnen, die Regulierungsmacht der Environmental Protection Agency (EPA) ganz abzuschaffen. Er besetzte Spitzenposten in zentralen US-Behörden wie dem Innen- und Energieministerium sowie der EPA mit Klimaskeptikern oder Klimaagnostikern und entließ Tausende von Mitarbeitenden in den Behörden, die sich früher auch mit Klimafragen beschäftigten. Der Schaden ist immens und mutmaßlich irreversibel. Denn Trump macht dasjenige rückgängig, was die USA für den Klimaschutz institutionell und politisch teilweise schon seit Jahrzehnten aufgebaut hatten. Die Klimaziele des Pariser Abkommens von 2015 rücken in immer weitere Ferne, was katastrophale Folgen für uns und zukünftige Generationen haben wird.

Das Ende der US-Entwicklungspolitik?

Auch für die internationale Entwicklungspolitik stellt Trump 2.0 einen deutlichen Paradigmenwechsel dar: Mit der Schließung der US-Entwicklungsbehörde USAID und der Ankündigung, bestehende Hilfsprogramme einer strengeren Zweckprüfung – im Sinne „nationaler Interessen“ – zu unterziehen, verschiebt sich der Fokus der US-amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit grundlegend. Insgesamt markiert diese trumpsche Politik eine Abkehr von normativen Leitbildern wie globaler Solidarität und Armutsminderung hin zu einer stärker geopolitisch motivierten Entwicklungsagenda. Für zahlreiche Empfängerländer, die in hohem Maße auf US-amerikanische Entwicklungsleistungen angewiesen waren, bedeutet dies erhebliche politische und wirtschaftliche Verunsicherung. Selbst wenn andere Geberstaaten versuchen sollten, die entstandene Finanzierungslücke von 63 Milliarden US-Dollar zu schließen (fast das Doppelte der deutschen Entwicklungsleistungen als zweitgrößtem Geberland im Jahr 2024), können sie die tiefgreifenden strukturellen Folgen dieser Neuorientierung kaum auffangen.

Angriff auf die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft

Die Erosion demokratischer Normen in den Vereinigten Staaten von Amerika zeigt sich auch in den abnehmenden Handlungsspielräumen für die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft. Die Regierung Trump II droht insbesondere den großen US-Universitäten aufgrund von „ideologischer Indoktrination“ und von Vorwürfen des Antisemitismus mit der Streichung von Finanzmitteln und fror bereits großflächig Mittel für Forschungsförderung ein. Die neue US-Regierung nimmt besonders Diversitätsprogramme, die Immatrikulation internationaler Studierender und den Protest an den US-Universitäten ins Visier. Zunehmend werden auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zur Zielscheibe, vor allem solche, die sich für Migrantinnen und Migranten und für Reformen des Strafrechtssystems der USA einsetzen. Viele Organisationen befürchten mittlerweile die Infragestellung ihrer Gemeinnützigkeit. Die gezielten Attacken auf die US-Zivilgesellschaft stellen autoritäre Praktiken dar. Darüber hinaus wirken sich auch die massiven Streichungen von US-Entwicklungshilfe stark auf die Arbeit der NGOs aus, insbesondere solchen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

Verlust der USA als Schutzmacht

Die zweite Amtszeit Donald Trumps ist auch für die Staatengemeinschaft und für die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa und der Welt eine schlechte Nachricht und hat zahlreiche negative Implikationen: Viele Staaten sind auf die Unterstützung und den Beistand der USA angewiesen. Da die US-Regierung unter Trump diesen ihre Unterstützung nicht mehr glaubhaft zusichern kann und will, werden verschiedene Länder versuchen, sich anderweitig abzusichern. Dies kann auf eine stärkere Kooperation mit gleichgesinnten Staaten und auf eine Sicherstellung des Friedens durch Aufrüstung und Abschreckung hinauslaufen. So kooperieren die europäischen Staaten nicht nur im Rahmen der NATO bei verteidigungspolitischen Fragen, sondern zunehmend auch im Rahmen der Europäischen Union (EU). Die Länder Europas werden in den kommenden Jahren mehr Geld für ihre eigene Sicherheit ausgeben müssen, was u. a. dazu führen kann, dass dann Mittel an anderer Stelle, etwa für soziale Herausforderungen, fehlen. Die Abschaffung von Programmen für die Entwicklungshilfe hat darüber hinaus noch das Potenzial dazu, bereits bestehende Konflikte zu verschärfen und diese durch Auseinandersetzungen wegen zunehmender Ressourcenknappheit noch zu ergänzen. Hinzu kommt der Rückzug der USA aus internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen. Die zweite Amtszeit Trumps begünstigt damit den Zusammenbruch einer internationalen Ordnung, in der Probleme und Regelverstöße bisher immer gemeinschaftlich angegangen worden sind.

Die Trump-II-Administration als Chance begreifen: Wie weiter verfahren, um den Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich begegnen zu können?

Die Abkehr von der bisherigen Klimapolitik, die Auflösung von USAID, autoritäre Entwicklungen in der US-Innenpolitik, die Abkehr von den USA als Schutzmacht und das Aufweichen von Normen, die für die liberale Weltordnung über Jahrzehnte prägend waren – kurzum: Der radikale Richtungswechsel in der Innen- und Außenpolitik der aktuellen US-Regierung stellt eine Zäsur dar und zwingt auch die EU zum Umdenken in diesen turbulenten Zeiten.

Dies kann jedoch auch eine Chance sein, sich (endlich) stärker von der Politik der USA zu emanzipieren. Als Antwort auf den realpolitischen Bilateralismus der USA und auf Chinas Initiative „Neue Seidenstraße“ muss Europa seine eigenständige Außen-, Verteidigungs– und Handelspolitik stärken und neu ausrichten. Die Zentralisierung der Entwicklungshilfe der einzelnen EU-Mitgliedstaaten in der gemeinsamen Initiative „Global Gateway“ scheint ein vielversprechender Weg zu sein, um trotz sinkender nationaler Budgets die Effizienz der europäischen Entwicklungshilfe zu steigern und um auch die Klimatransformation in den Partnerländern substanziell voranzubringen. Der Weg für eine effektive europäische Außenpolitik liegt weder im weitverbreiteten Fatalismus, der durch Trump 2.0 ausgelöst worden ist, noch in der Realitätsverweigerung des Niedergangs des Liberalismus. Stattdessen sollte sich die EU auf die bestehenden globalen Stärken der europäischen Außenpolitik besinnen, die durch den European Green Deal zukunftsweisend entstanden sind. Eine auf Nachhaltigkeit basierende wirtschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht eine für beide Seiten gewinnbringende Kooperation über ideologische und kulturelle Unterschiede hinweg. Durch Donald Trump hat sich die Welt verändert. Europa muss sich deshalb dieser veränderten Welt anpassen, um auch weiterhin als unabhängige globale Macht bestehen zu können.

Von Florian Hoppe, Victoria Qassem, Dr. Sonja Thielges, Lisa Voigt und Daniel Wasiak

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Achtung! Hier finden Sie die gemeinsame Veröffentlichung als PDF-Datei zum Download.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: Foto von Katie Rodriguez auf Unsplash)

30.08.2025: Eine Chronik der Studierendenproteste in Serbien

Der 1. November 2024 markiert eine tiefe Zäsur für die Republik Serbien. Nach jahrelangem Hin und Her um Bau und Eröffnung des renovierten Bahnhofs in der Provinzhauptstadt Novi Sad im Norden Serbiens wurde inzwischen nur eines fest zementiert: ein Regierungswechsel. Die serbische Protestbewegung, die mittlerweile jede Ecke des Landes erfasst hat, begann damit, als es zum Einsturz des Vordachs des dortigen Bahnhofs kam, bei dem 16 Menschen ihr Leben verloren haben. Der Bahnhof Novi Sad wurde im Jahr 2024 zum zweiten Mal eröffnet. Die erste Eröffnung, kurz vor den Parlamentswahlen von 2022, sollte ein Leistungssymbol der rechtsnationalen Regierungspartei Serbiens darstellen. Für viele Serbinnen und Serben war diese Katastrophe aber der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Aus Empörung erwuchs innerhalb weniger Wochen eine landesweite Protestbewegung, die hauptsächlich von Studierenden getragen wird. Die Bewegung formulierte fünf zentrale Forderungen: den Rücktritt aller verantwortlichen Personen, die Offenlegung sämtlicher Baudokumente, die Identifizierung derjenigen Polizeikräfte, die friedlich demonstrierende Menschen einfach attackiert hatten, die Einstellung aller Strafverfahren gegen Aktivistinnen und Aktivisten sowie eine Anhebung des Bildungsbudgets um 20 Prozent, um dadurch dem OECD-Standard näherzukommen. Mit diesem Programm fand die serbische Protestbewegung eine klare Linie für sich – und damit auch eine Dynamik, die schon bald jede Ecke des Landes erfasste. Der Ablauf der Aufhebung der Blockaden fand innerhalb der Plenarsitzungen statt, die jede Fakultät mit den Prinzipien wie Dezentralisierung, Selbstverwaltung und Rotation begründet hatte. Dies diente weiterhin als Musterbeispiel und Inspiration, Gemeinderäte zu organisieren, was dem Protest seine Langlebigkeit verlieh und die eingeschlafene Bürgerpartizipation sowie die Bürgermobilisierung massiv ankurbelte. Die Ergebnisse dieser Selbstverwaltung wurden auf Massenkundgebungen der Studierenden sichtbar, die von Monat zu Monat zahlenmäßig anwuchsen. Ein Höhepunkt dieser Massenbewegung war der Protest am 15. März 2025, der die bislang größte Zahl an Teilnehmenden in der serbischen Geschichte verzeichnete. Die Protestierenden wurden nach wie vor massiv vom Regime in Belgrad bekämpft, eingeschüchtert und sabotiert.

Seit der Amtsübernahme der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) erlebt Serbien ein verstärktes „Democratic Backsliding“, sprich einen schleichenden Abbau demokratischer Institutionen und Prinzipien innerhalb einer Demokratie, in Richtung Autoritarismus. Wahlen sind längst nicht mehr frei, fair, unmittelbar, geheim und unabhängig. Und die Verbreitung des Klientelismus in jeder Sphäre des Staates durchdringt einfach alles: angefangen vom Gesundheitswesen bis hin zu den Sicherheitskräften. Obwohl die außerordentlichen Wahlen im Land fast schon zur Routine geworden sind, die letzten fanden im Dezember 2023 statt, lassen sie sich nur langsamer als einige der Maßnahmen gegen die heimische Protestbewegung durchführen. Manche von diesen Maßnahmen umfassen die Überwachung von Journalistinnen und Journalisten, Drohungen gegenüber den freien Medien, Festnahmen, Tränengas und weitere Einschüchterungsmethoden gegenüber den Protestierenden, die Organisation von Gegenprotesten, Camps der regierungsnahen Jugendlichen namens „Studierende, die lernen wollen“, um nur einige Beispiele zu nennen. Einer der Höhepunkte der Repression war zudem der Einsatz einer Schallkanone – eine akustische Waffe – bei dem Protest am 15. März dieses Jahres. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) untersagte Serbien daraufhin im Eilverfahren den Einsatz solcher „Sonic Devices“, da weder eine rechtliche Grundlage noch eine Einschätzung der gesundheitlichen Folgen vorlag. Parallel dazu eröffnete die serbische Staatsanwaltschaft Verfahren, und das nicht etwa gegen mutmaßlich übergriffige Sicherheitskräfte, sondern gegen Aktivistinnen und Aktivisten, die über den Vorfall berichteten.

Von der Erfüllung der bereits erwähnten fünf Forderungen war man zwar zu weit entfernt, jedoch kulminierten am 28. Juni 2025 all diese Punkte in einer einzigen entscheidenden Forderung: die Ausschreibung von Neuwahlen. Der letzte Anlass war der Umstand, dass die Kommunalwahlen Anfang Juni in den Gemeinden Zaječar und Kosjerić unter massiven Unregelmäßigkeiten stattfanden – ein erneuter Stresstest, den die serbische Regierung nicht bestand. Die Wahlen waren definitiv weder frei noch fair, so die Einschätzung des Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA). Daraufhin verkündeten die Studierenden, dass die Proteste nun im Namen der gesamten serbischen Zivilgesellschaft stattfinden, wobei die Studierenden nach wie vor die entscheidenden Träger(innen) der Bewegung bleiben.

In den vergangenen Tagen haben die Spannungen in Serbien ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Tausende regierungskritische Demonstrierende gingen in Belgrad, Novi Sad, Valjevo und in anderen Städten des Landes auf die Straßen und lieferten sich nächtliche Auseinandersetzungen mit der Bereitschaftspolizei, die Tränengas, gepanzerte Fahrzeuge und Schlagstöcke einsetzte. Mehrere Büros der Regierungspartei SNS wurden von Demonstrierenden beschädigt oder in Brand gesetzt, woraufhin Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ein hartes Durchgreifen ankündigte und die Unruhen als Teil einer ausländischen Verschwörung abtat. Kürzlich rief Vučić zu einem „demokratischen Dialog“ mit den Protestierenden auf, und das sowohl über das Fernsehen als auch über Onlineplattformen. Doch die Studierendengruppen wiesen das Angebot zurück und erklärten, sie würden nur im Rahmen eines offiziellen Wahlkampfes Gespräche akzeptieren. Unterdessen warnen Beobachter(innen) davor, dass die anhaltende Toleranz der Europäischen Union (EU) und des Westens gegenüber dem zunehmend autoritären Kurs Vučićs die regionale Stabilität gefährden und den Einfluss der EU auf dem Westbalkan schmälern könnte.

Die breite Bevölkerung Serbiens wünscht sich vor allem mehr Reaktionen aus Brüssel, da sich das Land nach wie vor im EU-Beitrittsprozess befindet. Einige serbische Studierende sind Anfang Mai 2025 bis nach Straßburg geradelt und nach Brüssel gelaufen, um auf diese Weise ihren Botschaften Gehör zu verschaffen. Die Reaktion aus Brüssel hielt sich bisher, abgesehen von dem Empfang der Studierenden und von der Übereinstimmung mit den zivilgesellschaftlichen Forderungen der EU-Erweiterungskommissarin Kos sowie der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kallas, in überschaubaren Grenzen. Ein weiterer Anlass für Misstrauen war überdies die Verkündung der Europäischen Kommission (EK) Ende Mai dieses Jahres, das Projekt für Lithium-Abbau in Serbien zum strategischen Ziel der EK zu erklären, da dieses Vorhaben ebenfalls erheblichen Widerstand hervorruft und Irritationen in der serbischen Bevölkerung auslöst. Ein Blick in die Nachbarschaft Serbiens zeigt, dass Montenegro und Albanien mit der Eröffnung neuer Cluster deutliche Fortschritte in der EU-Integration verzeichnen. Serbien hat zwar die Cluster „Grundlagen“ (1) und „Green Agenda“ (4) vorläufig abgeschlossen, doch insbesondere das Grundlagencluster gerät wegen erneut geforderten Justiz- und Antikorruptionsreformen ins Wanken. Dadurch bleibt die Eröffnung des dritten Clusters blockiert, was zugleich die Auszahlung weiterer finanzieller Hilfen verhindert.

Die Studierendenproteste haben das südosteuropäische Land sprichwörtlich wachgerüttelt, den gesellschaftlichen Stillstand durchbrochen und endlich die Kluft zwischen Gesellschaft und Politik aufgezeigt. Doch solange die Regierung Vučić auf Repression setzt und Brüssel mit Reaktionen darauf weiterhin zögert, scheint ein gemeinsamer Nenner immer weiter entfernt zu sein. Der Ausgang dieser Krise wird nicht nur darüber entscheiden, in welchem Rahmen die Republik Serbien künftig den Weg der europäischen Integration beschreiten wird, sondern auch wird er ein Gradmesser für die Vitalität des gesellschaftlichen und politischen Lebens in dieser sein.

Von Marta Milošević

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: Foto von Stefan Kostić auf Unsplash)

27.02.2025: Was bedeuten die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für die Zukunft der europäischen Integration?

Die Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 in Deutschland ist nicht nur für die innenpolitische Landschaft des Landes von großer Bedeutung, sondern auch für die Zukunft der europäischen Integration. Denn die Erweiterung der Europäischen Union (EU) ist maßgeblich von den Entscheidungen des Europäischen Rates abhängig, in dem die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten vertreten sind. Somit sind die Wahlergebnisse in der Bundesrepublik von besonderem Interesse, da sie direkten Einfluss auf die Haltung der Bundesregierung in Erweiterungsfragen haben.

Zunächst ist zu erwähnen, dass es in der letzten Legislaturperiode durchaus Fortschritte in der EU-Erweiterung gegeben hat. So konnten Nordmazedonien und Albanien im Jahr 2022 offizielle Beitrittsverhandlungen aufnehmen, während Montenegro drei weitere Verhandlungskapitel abschließen konnte. Auch Bosnien und Herzegowina hat einen wichtigen Schritt vollzogen und erhielt im Dezember 2022 den EU-Kandidatenstatus. Kosovo hat sich nicht nur offiziell um eine EU-Mitgliedschaft beworben, sondern 2024 auch endlich die lang ersehnte Visa-Liberalisierung erhalten. Zusätzlich spielte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine aktive Rolle in einem umstrittenen Lithium-Deal mit Serbien, der zwar wirtschaftlich durchaus bedeutsam ist, jedoch aus demokratischer und ökologischer Perspektive kritikwürdig erscheint. Diese Entwicklungen zeigen, dass es entsprechende Bewegung in der europäischen Integration gab, doch konkrete und rasche Schritte zur Mitgliedschaft der Beitrittskandidaten in der EU bleiben bislang aus.

In den vergangenen Jahren war die deutsche Regierung durch Koalitionsstreitigkeiten und eine oftmals zögerliche Haltung in der Europapolitik nicht immer die treibende Kraft, die sich viele europäische Partner gewünscht hätten. Die Instabilität der Ampelregierung hat die europäische Agenda nachhaltig geschwächt und viele Vorhaben vorzeitig zum Erliegen gebracht. Auch die Auflösung der Bundesregierung und der damit einhergehende vorgezogene Wahlkampf haben dazu geführt, dass sich der Fokus der politischen Parteien in Deutschland verschoben hat, nämlich weg von Europa. Die Europapolitik und vor allem die EU-Erweiterung spielten im Bundestagswahlkampf 2025 eine eher untergeordnete Rolle. Obwohl die Migrationsdebatte diese Themen im öffentlichen Diskurs überschattete, positionierten sich die deutschen Parteien dennoch zur EU-Erweiterungspolitik. Mit den Wahlergebnissen vom 23. Februar dieses Jahres stellt sich nun die Frage, ob Deutschland in den kommenden Jahren eine aktivere Rolle in der EU-Politik übernehmen und die europäische Integration vorantreiben wird.

Besonders spannend ist dabei der Blick auf die CDU/CSU, die mit über 28 Prozent als stärkste Partei aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervorging und mit Friedrich Merz wahrscheinlich den nächsten Bundeskanzler stellen wird. In ihrem Wahlprogramm spricht sie sich klar für eine „Neuausrichtung“ der EU-Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik aus. Sie setzt dabei auf eine leistungsbasierte Erweiterungspolitik, die sich strikt an die festgelegten Kriterien orientiert. Gleichzeitig sieht die CDU/CSU die EU-Erweiterung als sicherheits- und geopolitisches Interesse Deutschlands. Eine interessante Neuerung im CDU/CSU-Ansatz ist die Idee einer Zwischenstufe für EU-Kandidatenländer, die zwar einige Fortschritte bei den dringend notwendigen Reformen vorweisen können, aber noch nicht alle Anforderungen für eine EU-Vollmitgliedschaft erfüllen. Allerdings betont die CDU/CSU, dass es keine Doppelstrukturen geben dürfe, sondern ein Dialog über die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) geführt werden müsse. Auch ein Blick auf einzelne Parteivertreter zeigt weitere spannende Perspektiven auf. So hatte sich Friedrich Merz im „Tagesspiegel“ ausdrücklich zur EU-Erweiterung bekannt. Auch der Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum (CDU/CSU) betont, dass die EU-Osterweiterung Europa wieder zusammengebracht habe.

Da es inzwischen sehr wahrscheinlich ist, dass die CDU/CSU mit der SPD koalieren wird, lohnt sich auch ein Blick auf deren Positionierung. Die SPD rühmt sich, die EU-Erweiterungspolitik „neu belebt“ zu haben, und spricht davon, diese Erfolgsgeschichte fortschreiben zu wollen. Die Partei sieht in der EU-Erweiterung nicht nur eine politische Notwendigkeit, sondern auch eine strategische Maßnahme, um die europäischen Nachbarn bei ihrer demokratischen Transformation zu begleiten und zu verhindern, dass andere geopolitische Akteure an Einfluss in der Balkanregion gewinnen. Insbesondere betont wird die Notwendigkeit einer zügigen Integration der Westbalkanstaaten. Dabei plädiert die SPD für spürbare Fortschritte, etwa durch einen erleichterten Zugang zum EU-Binnenmarkt, um damit den Menschen vor Ort zu zeigen, dass sich der Weg in die EU auch wirklich lohnt. Hier gibt es also durchaus Übereinstimmung zwischen CDU/CSU und SPD, was ein mögliches Stufenmodell angeht. Auch die SPD beharrt auf die Erfüllung der sogenannten Kopenhagener Kriterien, klingt in ihrer Rhetorik aber insgesamt optimistischer als die CDU/CSU. Olaf Scholz selbst hat während seiner Amtszeit als Bundeskanzler die Westbalkanländer besucht und sich aktiv am „Berlin-Prozess“ beteiligt. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetović, der bosnisch-herzegowinische Wurzeln hat, setzte sich schon in der letzten Legislaturperiode als Berichterstatter für den Westbalkan für die EU-Integration der Region ein.

Die Verdoppelung der Stimmen für die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) auf knapp über 20 Prozent bei der Bundestagswahl 2025 stellt hingegen eine große Herausforderung für die europäische Integration dar. Die AfD ist die größte Gegnerin der EU-Erweiterung und lehnt sowohl die EU- als auch die NATO-Erweiterung entschieden ab. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), welches ebenfalls gegen eine EU-Erweiterung ist, hat den Einzug in den Deutschen Bundestag knapp verpasst. Die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“, welche zukünftig sehr wahrscheinlich in der Opposition sein wird, hat mit Viola von Cramon-Taubadel (ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments) und Manuel Sarrazin (Sondergesandter der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans) zwei starke proeuropäische Stimmen, die sich auch weiterhin für die EU-Erweiterung engagieren werden. Beide „unterstützen den Beitrittswunsch der Westbalkanstaaten, der Ukraine und Moldaus“ und bekennen sich somit zu deren EU-Aufnahme. Die Partei „Die Linke“, die im neuen Bundestag vertreten sein wird, ist ebenso für eine EU-Erweiterung auf Basis von Solidarität und befürwortet eine Unterstützung für die EU-Kandidatenländer, um dadurch den EU-Beitrittsprozess für die betreffenden Staaten zu erleichtern.

Auch wenn hinsichtlich der neuen Bundesregierung keine radikalen Richtungsänderungen zu erwarten sind, dürfte mit einer CDU/CSU-geführten Regierung eine stärkere europapolitische Rolle Deutschlands zu erwarten sein. Schließlich betont das CDU/CSU-Wahlprogramm die Notwendigkeit, die „Handlungsfähigkeit der Europäischen Union substanziell zu stärken“. Friedrich Merz steht sowohl Donald Tusk als auch Emmanuel Macron deutlich näher als Olaf Scholz, was die Kommunikation und Verständigung innerhalb der EU verbessern könnte. Zudem könnte eine CDU/CSU-geführte Regierung gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und der CDU/CSU-geführten Europäischen Volkspartei (EVP) als der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament (EP) einen stringenten proeuropäischen Kurs fahren. Zusätzlich übernimmt Polen bis Juni 2025 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union, was eine verstärkte Führung in der EU im Hinblick auf Sicherheit und europäische Integration erwarten lässt.

In Zeiten geopolitischer Herausforderungen mit Donald J. Trump als neuem US-Präsidenten und der anhaltenden Bedrohung durch Russlands Präsident Wladimir Putin ist eine stabile und handlungsfähige EU wichtiger denn je. Eine rasche Regierungsbildung in Deutschland und eine stabile neue Bundesregierung sind daher essenziell, um die europäische Integration voranzutreiben und „EU-Europa“ auf die kommenden Herausforderungen bestmöglich vorzubereiten.

Von Antonie Blumberg

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweise für Beitragsbilder: Foto von Maheshkumar Painam auf Unsplash und Foto von engin akyurt auf Unsplash)

20.01.2025: Trumps neuerlicher Amtsantritt wirft seine Schatten voraus

Die Zeichen in Washington stehen am heutigen Tag auf Sturm: Es ist der Tag der Wiederkehr von Donald J. Trump ins Weiße Haus und zurück auf die große politische Bühne. Was steht zu erwarten für die USA, Deutschland und „EU-Europa“? Fest steht schon jetzt: US-Präsident Trumps Machtfülle und Einfluss auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten ist größer denn je! Der 47. Präsident der USA kann faktisch durchregieren. Er hat nichts mehr zu verlieren und wird somit aller Voraussicht nach noch radikaler sein als in seiner ersten Präsidentschaft von 2017 bis 2021. Einzig eine Niederlage bei den Zwischenwahlen in zwei Jahren könnte ihn noch stoppen – darauf setzen sollte man allerdings nicht.

Die US-Demokratie ist ernsthaft in Gefahr! Trump wird die Demokratie in den Vereinigten Staaten in den nächsten vier Jahren auf den Kopf stellen und deutlich schwächen. Alles läuft darauf hinaus, dass demokratische Institutionen in Amerika für seine Zwecke manipuliert werden und die Demokratie von innen ausgehöhlt wird. Als Rechtfertigung für sein Handeln steht der vermeintliche Kampf gegen den sogenannten Deep State („tiefer Staat“) im Raum. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, wie der Vorgänger Trumps, namentlich Joseph R. Biden, Jr., in seiner letzten (nachdenklichen) Ansprache an das amerikanische Volk Mitte dieses Monats angemahnt hat, dass sich eine starke und zugleich gefährliche Machtkonzentration in den USA entwickeln könnte. Im Sinne einer Plutokratie („Herrschaft der Besitzenden“) würden dann wenige Reiche Amerika beherrschen und aufgrund ihres Einflusses und Vermögens nachhaltig beeinflussen. Es geht um nichts Geringeres als Machtmissbrauch. Es ist zu befürchten, dass Fehl- und Desinformation, die immer mehr um sich greifen könnten, die innere Stabilität der angezählten US-Demokratie gefährden, was zu einseitigen Berichterstattungen in den Medien und auf den Social-Media-Plattformen führen könnte. Keine Frage: eine beängstigende und demokratiefeindliche Entwicklung.

Da passt die Eiseskälte in Washington, D.C. am heutigen Tag der Amtseinführung gut ins Bild. So ist man im Vorfeld dieser gezwungen gewesen, die Zeremonie der Amtsübergabe von draußen nach drinnen ins Kapitol zu verlagern. Ungeachtet dessen wird Donald Trump diese Bühne für sich nutzen, um sich und seine neu gewonnene politische Macht zu demonstrieren. Es ist tatsächlich sein Tag der Genugtuung, seine persönliche Rache an Joe Biden, der ihm im November 2020 durch seinen Wahlsieg eine zweite Amtszeit verwehrt hatte. Auch wird er nun die Gelegenheit als frisch gebackener Präsident der USA nutzen, um sich an seinen politischen Gegnern zu rächen und um fragwürdige Menschen, die sich an dem unsäglichen Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gewaltsam beteiligten, qua seines Amtes zu begnadigen. Das wird dann ganz gewiss keine Sternstunde der Demokratie!

Bereits vollmundig angekündigt hat der neue und zugleich alte US-Präsident die Rücknahme von 100 Dekreten und zentralen Klimaschutzmaßnahmen seines Amtsvorgängers am ersten Amtstag. Der neue Trump ist der alte Trump geblieben, aber nun ist er noch entschlossener, noch radikaler und wütender als zuvor während seiner ersten Amtszeit. Europa bzw. die Europäische Union (EU) und Deutschland sind gut beraten, sich auf diesen entschlossenen und risikobereiten Trump gründlich vorzubereiten, damit sich die Szenarien von 2017 einer regelrechten Schockstarre in den europäischen Hauptstädten nicht wiederholen. Einheit und Entschlossenheit sollten das politischen Handeln der EU-Mitgliedstaaten leiten, gepaart mit einem gesunden Selbstbewusstsein für die absehbare Auseinandersetzung mit der neuen Trump-Regierung, deren Reihen diesmal geschlossener sein dürften als noch zwischen 2017 und 2021, wo es ein ständiges Stühlerücken im Weißen Haus, in den Ministerien und Behörden gab. Das „Project 2025“ als Fahrplan für den radikalen Umbau der US-Demokratie, von teilweise erzkonservativen Vordenkern in den USA aus der Taufe gehoben, als wichtiges Strategiepapier der Präsidentschaft „Trump 2.0“ hat dafür erheblichen Vorschub geleistet. Man darf gespannt sein, was genau davon ab dem heutigen Tag umgesetzt wird.

Außen- und sicherheitspolitisch erwarten die Demokratien Westeuropas turbulente Zeiten: Donald Trump hat im Vorfeld seiner Vereidigung damit gedroht, von den europäischen NATO-Staaten fünf Prozent an Investitionen in die nationalen Verteidigungshaushalte zu verlangen, obwohl die USA derzeit mit 3,5 Prozent Verteidigungsausgaben selbst darunter liegen. Dennoch zeigt diese Drohgebärde Trumps, wohin die Reise der Atlantischen Allianz vonseiten der neuen US-Regierung geht. Es wird abermals ein größeres europäisches Engagement gefordert. Die Sicherheitsgarantie der USA für Europa bleibt einmal mehr unter Trump fragwürdig. Dies sollte die Verantwortlichen im NATO-Hauptquartier und in den EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg dazu veranlassen, mehr Druck auf die Regierungen in Europa auszuüben, sich angesichts der Unsicherheit über die US-Unterstützungsbereitschaft in sicherheitspolitischer Hinsicht für den europäischen Kontinent stark für mehr Ausgaben in den nationalen Verteidigungshaushalten zu machen – nicht wegen den USA, sondern aus purem Eigeninteresse an der Stabilität Europas, die seit dem Krieg in der Ukraine im Februar 2022 ins Wanken geraten ist. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass zukünftig eine neue europäische Sicherheitsordnung geschaffen werden muss. Ob dieses innereuropäische Experiment gelingt, bleibt indes abzuwarten. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Verstörend wirkt zudem, welche verheerenden Signale Donald Trump in diesem Monat in Richtung Kanada, Grönland und im Hinblick auf den Panamakanal ausgesendet hat. Folgende Frage ergibt sich vor diesem Hintergrund: Müssen wir uns unter US-Präsident Trump auf eine Neuaufteilung der Welt gefasst machen? Vieles spricht dafür, da der neue amerikanische Präsident offenbar den Leitsatz „America first“ dafür missbraucht, um sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft nach geopolitisch relevanten Staaten und wichtigen Wasserstraßen umzuschauen, deren Aneignung er in Betracht zu ziehen scheint. Wirtschaftlicher Druck und sogar militärische Drohgebärden werden dabei nicht ausgeschlossen – ein Affront sondergleichen. Damit macht er sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin gemein, der ebenfalls im Hinblick auf die Ukraine territoriale Ansprüche und Forderungen erhebt und damit ein gefährliches Denken in Einflusszonen kultiviert und salonfähig macht. Die Signale, die von Trumps öffentlichen Äußerungen bereits jetzt ausgehen, sind für das Ansehen der Demokratien weltweit, die von den Autokratien ohnehin schon mehr als genug herausgefordert werden, nicht nur beschämend, sondern auch höchst imageschädigend. Es bleibt dabei: Wir müssen uns auf vier unberechenbare Jahre der Trump-Präsidentschaft einstellen und mit allem rechnen. Umso mehr wird es aus europäischer Sicht darum gehen, Einheit und Stärke zu zeigen und einen geeigneten Weg zu finden, wie wir in Europa mit US-Präsident Donald Trump bis Januar 2029 umgehen und welche Selbstertüchtigung wir in dieser zweifellos herausfordernden Zeit an den Tag legen wollen zum Zweck der Selbsterhaltung. Um es an dieser Stelle mit den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu sagen: „Es lebe Europa!“.

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: Foto von Darren Halstead auf Unsplash)

11.12.2024: Der UN-Zukunftsgipfel: Eine neue Agenda für die Herausforderungen unserer Zeit?

Malte Möbius, Lisa Voigt und Dr. Sonja Thielges (Mitglieder der KFIBS-Forschungsgruppe „Globale Zukunftsfragen“, https://kfibs.org/forschungsgruppen/thematische-forschungsgruppen/globale-zukunftsfragen/)

Am 22. und 23. September 2024 fand im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York der UN-Zukunftsgipfel („Summit of the Future“) statt. Deutschland spielte dabei gemeinsam mit Namibia als „Co-Facilitator“ eine herausragende Rolle für die Einigung auf die Abschlussdokumente des genannten Gipfels. Die KFIBS-Forschungsgruppe „Globale Zukunftsfragen“ beschäftigt sich mit vielen Themen des Zukunftsgipfels, darunter Klimaschutz, nachhaltige Energiesysteme, künstliche Intelligenz sowie Digitales und Menschenrechte. Wie sind die Gipfeldokumente im Hinblick auf ihren Anspruch aus der Perspektive „unserer“ Themen zu bewerten? Wie ambitioniert sind die erarbeiteten Lösungsvorschläge und wo bestehen möglicherweise weiterhin Lücken? Wir möchten diesen KFIBS-Blogbeitrag dafür nutzen, um einen kritischen Blick auf die Gipfeldokumente zu werfen.

Zur Entstehung der Gipfeldokumente des Summit of the Future

Dem Gipfel ging ein komplexer Prozess voraus, der sich über mehrere Jahre erstreckte: Im Jahr 2020 beauftragten die UN-Mitgliedstaaten den UN-Generalsekretär, eine „gemeinsame Agenda“ für den Umgang mit gegenwärtigen und zukünftigen globalen Herausforderungen zu entwickeln. 2021 legte der UN-Generalsekretär zu diesem Zweck den Bericht „Our Common Agenda“ vor, der auch den Zukunftsgipfel in New York vorschlug. In seiner Vision forderte der UN-Generalsekretär ein multilaterales System, das inklusiv, vernetzt und effektiv sein und der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) einen „Turbo“-Schub verleihen sollte. Der UN-Generalsekretär legte auf Basis des „Our Common Agenda“-Berichts 11 Policy Briefs vor, um die Ideen zu vertiefen.

Auf dem Gipfel im September 2024 nahmen die Staats- und Regierungschefs formell den sogenannten Zukunftspakt („Pact for the Future“) an. Neben dem Pakt verabschiedeten sie einen globalen Digitalpakt, den sogenannten Global Digital Compact, und die „Declaration on Future Generations“.

Der Zukunftspakt in der Gesamtschau: Hohe Ambitionen der Zielsetzungen, wenig Innovation bei der Konkretisierung der Umsetzung

Die Ambitionen des Zukunftspakts sind hoch: Er soll einen Leitfaden bieten für die beschleunigte Umsetzung der Agenda 2030; wichtige Zukunftsthemen für die UN, wie z. B. „künstliche Intelligenz“ und „neue Waffensysteme“, identifizieren; Fragen der Generationengerechtigkeit beleuchten; und schließlich Ideen für die lange geforderte Reform des UN-Systems beinhalten. Der erste Entwurf lag im Januar 2024 vor. Die Verhandlungen waren geprägt von einem zähen Ringen um die Inhalte des Pakts und die damit verbundenen Bestrebungen. Die politischen Differenzen zwischen den UN-Mitgliedstaaten und ihre unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen wurden einmal mehr deutlich. Dem ersten Entwurf folgten insgesamt fünf Revisionen. Vorab war vereinbart worden, dass der Pakt im Konsens verabschiedet werden soll.

Der finale Pakt enthält fünf Kapitel – und die bereits genannten zwei weiteren Dokumente im Anhang umfassen den „Globalen Digitalpakt“ sowie die „Erklärung zu zukünftigen Generationen“. Der Pakt beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen von nachhaltiger Entwicklung über digitale Kooperation bis hin zur Transformation der Global Governance.

Im Zukunftspakt werden im Themenfeld „Sozial-, Umwelt- und Transformationspolitik“ einige Lücken im multilateralen System genannt, die für Forschungen im Bereich intertemporaler und ökosozialer Humangerechtigkeit relevant sind, als da wären: Lücken in der auf die Zukunft bezogenen Gerechtigkeit und in der Schaffung von sozialer (Action 6, 7, 8) und ökologischer (Action 9,10) Gerechtigkeit sowie Inklusionsanliegen insgesamt (Action 13) wie auch verstärkte Entwicklungs- und Teilhabemöglichkeiten für Jugendliche (Action 34-37). Dabei werden u. a. Aspekte wie healthy planet (= „gesunder Planet“) und whole-of-society sustaining peace (= „gesamtgesellschaftlich nachhaltiger Frieden“) genannt. Diese markieren gewiss wichtige Zielsetzungen. Die Zielstrebigkeit und Effektivität des multilateralen Systems, das solche Ziele vertritt und durchsetzen will, müsste aber noch deutlich verstärkt werden, damit diese hehren Ziele auch in den untergeordneten Ebenen der Implementierung (z. B. der nationalen oder zivilgesellschaftlichen Ebene) tatsächlich auch erreicht werden können.

Kritisch anzumerken ist, dass der zugrunde liegende Innovationsbegriff in dem betreffenden Dokument sehr technisch orientiert zu sein scheint. Es werden keine Potenziale der (menschenrechtlich-wertebasierten) sozialen Innovativität adressiert, d. h. Innovativität wird nicht auf den sozialen Wandel bezogen, der neben technischen Innovationen als eine wichtige Komponente zur Erreichung der Zielsetzungen betrachtet werden muss. Ebenso lässt sich kritisch anmerken, dass in dem Dokument Mensch-Umwelt-Beziehungen nicht noch stärker in Betracht gezogen werden, wie etwa die existenzielle Abhängigkeit des Menschen von der Natur.

Aus der Perspektive der ökosozialen Innovationsforschung über die Entwicklung von Kulturen, die ein Miteinander im Sinne der Menschenrechte unterstützen und die zur gesellschaftlichen Verwirklichung menschenrechtlicher Grundsätze beitragen, erscheint eine verbesserte Global Governance, u. a. auch digital, durchaus sinnvoll, um diese Ziele politisch „von oben“ (top-down) als Ordnungsrahmen zu implementieren. Sie müssen aber auch „von unten“ (bottom-up) gelebt und verwirklicht werden. Hier könnte der Zukunftspakt stärkere Impulse setzen.

Der Zukunftspakt und die Klimatransformation: Der Status quo als Fortschritt?

Für den Klimaschutz gibt der Pakt auf den ersten Blick Schwung für die multilaterale Klimadiplomatie. Im Dokument verpflichten sich die Staaten, ihre Anstrengungen in Bezug auf ihre Zusagen im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und des Pariser Klimaabkommens zu verstärken. Sie bekennen sich zum Ziel, die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, um wenigstens die schlimmsten Klimawandelfolgen zu vermeiden.

Durchaus selbstkritisch wird dabei im Text angemerkt, dass die Fortschritte beim Klimaschutz deutlich zu langsam sind, und die Treibhausgase, anstatt zu sinken, global weiter ansteigen. Die Leidtragenden dessen seien, so betont der Text, vor allem die Entwicklungsländer. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang, ihnen finanzielle Unterstützung für die Implementierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zukommen zu lassen.

So weit, so gut. Wenig innovativ fällt dann aber die Interpretation der notwendigen Maßnahmen und der Governance-Strukturen aus. Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai 2023 einigten sich 197 Staaten und die Europäische Union mit dem sogenannten Energiepaket auf Ziele, um den Klimaschutz voranzutreiben, darunter die Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien auf globaler Ebene bis 2030, die Verdoppelung der Energieeffizienzrate bis 2030 und die Abkehr von fossilen Energieträgern in Energiesystemen. Die Formulierungen aus dem in Dubai vereinbarten „Global Stocktake“ wurden immerhin im Zukunftspakt übernommen. Es werden auch Technologien, welche die Staaten fördern sollten, wie der grüne Wasserstoff oder die „low-carbon“-Treibstoffe berücksichtigt. Eingeschlichen hat sich im Kontrast zu den Ergebnissen der letzten UN-Klimakonferenz eine Formulierung zur wichtigen Rolle sogenannter transitional fuels für die globale Energiewende. Was diese sind, bleibt jedoch unklar. Es ist zu vermuten, dass sich hier Länder durchsetzen konnten, welche die Wichtigkeit von Erdgas als Brücke beim Übergang von fossilen zu erneuerbar-basierten Stromsystemen betonen wollten. Um die Ziele umzusetzen, setzt der Pakt auf das neue internationale Klimafinanzierungsziel, das auf der Klimakonferenz in Baku verhandelt wurde, und die neuen „Nationalen Klimaschutzbeiträge“ (kurz: NDCs), welche die Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens von 2025 bei der UN einreichen müssen.

Neue Governance-Mechanismen oder Ambitionen, die über das in den vergangenen Jahren ohnehin schon Beschlossene hinausgehen, fehlen in dem Dokument allerdings gänzlich. Der Zukunftspakt betont nicht die Dringlichkeit ambitionierterer Klimaschutzmaßnahmen im Hinblick auf eine lebenswerte Welt für zukünftige Generationen. Das Dokument hat im Klimaschutzbereich daher keinen Transformationscharakter, sondern unterstreicht vielmehr die Wichtigkeit bestehender Prozesse wie die UN-Klimarahmenkonvention. In Zeiten von geopolitischen Krisen, Fake News und Desinformationskampagnen sowie dem Erstarken rechtsextremer und populistischer Kräfte weltweit könnte man dies auch schon als Erfolg verbuchen. Trotz all dieser Herausforderungen hat man sich geschlossen hinter die Ergebnisse der letzten Klimakonferenz gestellt. Einen „Turbo-Schub“ für die Klimaziele bedeutet das aber leider nicht!

Der „Globale Digitalpakt“: Klärung wichtiger Fragen bleibt vorerst Zukunftsmusik

Der ebenfalls beim Zukunftsgipfel beschlossene „Globale Digitalpakt“ (Global Digital Compact, kurz: GDC) ist das Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses, der durch den UN-Generalsekretär angestoßen wurde und welcher auf die Stärkung der UN in der internationalen Digitalpolitik abzielt. Der Digitalpakt deckt einen breiten Themenbereich ab: die Überwindung der „digitalen Kluft“ (digital divide), die Förderung und den Schutz der Menschenrechte im digitalen Raum, eine inklusivere Digitalwirtschaft und den Umgang mit internationalen Datenflüssen und internationaler Governance für künstliche Intelligenz (KI). Auch die Verhandlungen um den GDC waren von großen politischen Differenzen geprägt. Neben inhaltlichen Fragen betraf dies auch die grundsätzliche Frage der Rolle der UN in der internationalen Digitalpolitik. Nicht staatliche Stakeholder aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, technischen Community und der Wirtschaft forderten einen inklusiveren Prozess und kritisierten den Pakt als Versuch einer Machtverschiebung hin zu den Staaten. Andere kritisieren hingegen die Einbeziehung von nicht staatlichen Stakeholdern, insbesondere von Unternehmen.

Der Text durchlief seit der Veröffentlichung des ersten Entwurfs durch die sogenannten Co-Fazilitatoren Sambia und Schweden mehrere Überarbeitungen. Einerseits wurden wichtige Punkte aufgenommen, wie etwa das Bekenntnis zu internationalen Menschenrechtsnormen oder zum Multi-Stakeholder-Modell in der Internet-Governance; andererseits wurde der Text an vielen Stellen leider abgeschwächt. Beispielsweise sahen frühere Versionen die Entwicklung eines globalen Umweltdatensatzes zur Umsetzung des Pariser Abkommens und der UN-Klimarahmenkonvention vor. Zudem enthielt der erste Entwurf konkrete Zielwerte für Konnektivität und digitale Fähigkeiten, die später gestrichen wurden. Auch die Sprache zur Arbeit des Hohen Kommissars der UN für Menschenrechte wurde abgeschwächt. In dem Abschnitt zu KI zielt der Pakt auf eine Stärkung internationaler Governance ab und sieht einen „Global Dialogue on AI Governance“ sowie ein „International Scientific Panel on AI“ nach dem Vorbild des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (kurz: IPCC) vor. Andere neue Technologien wie Quanten-Computing und Biotechnologie sind hingegen nicht im Text berücksichtigt. Der „follow-up“-Prozess war in den Verhandlungen besonders umstritten. Viele Fragen über die Ausgestaltung wurden in die Zukunft verlagert. Die nächsten Jahre könnten daher zur Ausarbeitung konkreter Lösungen in inklusiven Prozessen genutzt werden. Gelegenheiten hierzu wären beispielsweise das Review des Weltgipfels für die Informationsgesellschaft 2025, bei dem über die Erneuerung des Mandats des Internet Governance Forum (IGF) entschieden wird, sowie die Ausarbeitung der Modalitäten für das „High-level review of the Global Digital Compact“, welches während der 82. UN-Generalversammlung stattfinden soll.

Fazit: Der Zukunftspakt als möglicher Anstoß für Reformprozesse

Zukunftspakt und Globaler Digitalpakt bilden einen (Minimal-)Konsens unter den UN-Mitgliedern ab, dem zähe Verhandlungen vorausgingen. Bis zum ersten Gipfeltag war unklar, ob angesichts anhaltender politischer Differenzen ein Konsens zustande kommt. Dass der Pakt dann letztlich angenommen wurde, kann als Erfolg bewertet werden. Der Pakt benennt wichtige Zukunftsthemen und enthält auch konkrete Punkte und Prinzipien, wie z. B. die Bekenntnisse zu den Menschenrechten. Der Globale Digitalpakt enthält immerhin an einigen Stellen Ansatzpunkte für verbesserte Koordination, so etwa im Bereich „Konnektivität“. Neue Vorschläge für eine Transformation und ein effektiveres und inklusiveres multilaterales System sind aus der Perspektive der Forschung zu Humangerechtigkeit, zur Klimapolitik und zur Digitalpolitik jedoch kaum in den Dokumenten zu finden. Einige Reformvorschläge, die aus anderen Governance-Kontexten stammen, wie beispielsweise die Besteuerung von „Superreichen“ oder das Independent International Scientific Panel on AI, wurden nun aber immerhin im UN-Kontext konkretisiert. Kleine Erfolge also, aber auch weiterhin große Lücken.

So sollten Zukunftspakt und Globaler Digitalpakt wohl als Basis für weitere Debatten gedeutet werden, z. B. über Inklusivität und die Reform der bestehenden Global Governance-Institutionen. Öffentliche und private Gelder für die Transformation zu mobilisieren, wird dabei entscheidend sein. Wichtig für die Umsetzung wird daher nun die koordinierte Ausgestaltung von „follow-up“-Prozessen unter Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und Akteure sein. Denn die größere Effektivität des multilateralen Systems ist absolut zentral, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen und die Nachhaltigkeitsagenda der UN zum Erfolg zu führen. Auf eigene Faust werden einzelne Staaten oder kleine Gruppen hier keine ausreichenden Erfolge verbuchen können.

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: Foto von Matthew TenBruggencate auf Unsplash)

26.08.2024: Russland und die Migranten aus Zentralasien: Entwicklungsmotor oder Risikofaktor?

Zusammenfassung

Der verheerende Terrorakt im Einkaufszentrum „Crocus City Hall“ durch ethnische Tadschiken nahe Moskau am 22. März 2024 hat große Schockwellen in der russischen Politik und Öffentlichkeit verursacht. Mit über 140 getöteten Zivilisten gilt er als eines der blutigsten Kapitel der modernen russischen Geschichte nach der Geiselnahme von Beslan im Jahr 2004. Einmal mehr sind in der russischen Gesellschaft und in offiziellen Kreisen heftige Debatten darüber entbrannt, ob Russland vor dem Hintergrund dieses Unsicherheitsgefühls eine Erwerbszuwanderung aus Zentralasien überhaupt benötigt. Doch die sich stellende Frage lautet: Tragen die Migranten die alleinige Verantwortung für tödliche Gewaltakte und für die teilweise sehr konfuse Sicherheitslage im Land?

Der folgende KFIBS-Online-Beitrag wirft einen Blick auf die dynamische Entwicklung der Arbeitsmigration aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens nach Russland und analysiert die wirtschaftlichen, administrativen und sicherheitspolitischen Implikationen der zumeist fehlgeleiteten russischen Migrationspolitik seit dem Jahr 1991. Genau im staatlichen Handeln hinsichtlich der Migrationsthematik sucht der Autor die Antwort auf die oben genannte Frage.

Die Migrationswelle nach 1991

Der Migrationskorridor zwischen Russland und den Ländern Zentralasiens entstand mit dem Untergang der Sowjetunion. Zwar war die Zuwanderungsrate aus Zentralasien nach Russland bereits in den 1980er-Jahren recht hoch, jedoch kam es zu einer regelrechten Auswanderungswelle erst nach 1991. Allein bis 1994 haben schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen aus Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan ihre Heimat in Richtung Russland verlassen (Abaschin, 2014). Die Art der Migration hat sich jedoch mit der Zeit verändert. In den 1990er-Jahren gab es einen enormen Zustrom sogenannter erzwungener Migration nach Russland aus Ländern mit einer instabilen politischen Lage, in denen entweder gewisse ethnische Volksgruppen verfolgt wurden oder kriegsähnliche Zustände herrschten (exemplarisch sei hier genannt: der Bürgerkrieg in Tadschikistan von 1992 bis 1997). Zur damaligen Zeit handelte es sich bei den meisten Migranten um russischstämmige Menschen, die faktisch in ihre historische und kulturelle Heimat zurückkehrten.

In den zentralasiatischen Republiken führte der Rückgang des Wirtschaftswachstums nach 1991 zu massenhafter Arbeitslosigkeit und zu einem Rückgang des erwerbsfähigen Bevölkerungsanteils. Die Hauptfaktoren, welche die Arbeitsmigration neben den politischen Faktoren begünstigten, waren die schwierige wirtschaftliche Lage, das wachsende Gefälle der Lebensstandards im Vergleich zu anderen Ländern, die unklaren Entwicklungsaussichten sowie das niedrige Niveau der durchschnittlichen Monatslöhne.

Der starke Zulauf von Erwerbstätigen diente als Anlass für die Gründung des Föderalen Migrationsdienstes Russlands zu Beginn des Jahres 1992 und gab den Anstoß zur Konzipierung einer Migrationsgesetzgebung, die den Status und die Rechte von Migranten in gewisser Weise definieren sollte. 1993 wurden die ersten Gesetze „Über Flüchtlinge“ und „Über Zwangsmigration“ verabschiedet. Derzeit ist die Hauptdirektion für Migrationsfragen des Innenministeriums von Russland, die per Erlass von Wladimir Putin am 5. April 2016 geschaffen wurde, für migrationsbezogene Angelegenheiten sowie für die Bekämpfung der illegalen Migration zuständig (Government.ru, 2016).

Erwerbszuwanderung nach Russland – Herausforderungen und Versäumnisse

Die Arbeitsmigration macht derzeit den größten Teil der Migrationsströme nach Russland aus. Gemäß der Föderalen Statistikbehörde Russlands „Rosstat“ kamen die meisten Erwerbszuwanderer im Jahr 2023 aus Usbekistan (1,6 Millionen), gefolgt von Tadschikistan (985.500) und Kirgisistan (516.600). Allein auf diese drei Länder entfielen 87 Prozent aller Personen, die zu Arbeitszwecken nach Russland reisten. Verglichen mit dem Jahr 2019 bedeutet das ein Anstieg von mehr als 30 Prozent. Nicht einmal der Krieg in der Ukraine konnte dieser Wachstumsdynamik einen Abbruch tun (Schukurow, 2023).

Fast zwei Jahrzehnte nach Erlangung der Unabhängigkeit führte die Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu einer Verschärfung des Arbeitskräftemangels in Russland. Einher ging diese Tendenz mit der wachsenden Arbeitslosigkeit in Zentralasien und der Intensivierung der Zuwanderungswelle. Die Entwicklung der natürlichen Bevölkerungsbewegung und der Altersstruktur in Russland macht den demografischen Faktor zu einem ernsthaften Problem für die sozioökonomische Entwicklung des Landes. Vom demografischen Blickwinkel aus betrachtet, profitiert also Moskau von dieser Arbeitsmigration, da der Zustrom von Migranten bis zu einem gewissen Grad die ständig sinkende Bevölkerungszahl kompensiert. Nach Angaben der Föderalen Statistikbehörde „Rosstat“ ist die jährliche Auffüllung des russischen Arbeitskräftepotenzials durch junge Menschen, die in das erwerbsfähige Alter kommen, zwischen 2000 und 2020 um 40 Prozent zurückgegangen. Infolgedessen schrumpft und altert die Erwerbsbevölkerung: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der Russischen Föderation ist über 40 Jahre alt. Prognosen zufolge könnte die Anzahl der unbesetzten Stellen durch den Verlust von Arbeitsplätzen in den nächsten zehn Jahren die 5-Millionen-Marke erreichen. Die Belastung der russischen Wirtschaft durch Alterung nimmt in der Folge zu: Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter liegt gegenwärtig bereits bei über 25 Prozent, d. h. jeder vierte Einwohner Russlands gilt als Rentner (Iwachnjuk, 2023). Auf der anderen Seite bietet sich für Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan, deren Bevölkerung sich seit dem Zusammenbruch der UdSSR verdoppelt hat, mit der Emigration die Möglichkeit, der Überbevölkerung angesichts des akuten Mangels an Arbeitsplätzen vorzubeugen. Schließlich ist die Bevölkerung dieser Länder auf überlebenswichtige Geldtransfers aus Russland angewiesen. Laut dem KNOMAD-Projekt der Weltbank lagen Tadschikistan und Kirgisistan im Jahr 2022 weltweit auf Platz fünf und sechs der Länder mit dem höchsten Anteil von Rücküberweisungen am BIP. Statistischen Daten zufolge hängt das BIP von Kirgisistan zu mehr als 31 Prozent von Transfers aus dem Ausland ab. Für Tadschikistan liegt dieser Anteil sogar bei 32 Prozent. In Usbekistan, dem bevölkerungsreichsten Land Zentralasiens, machen die ausländischen Überweisungen 17 Prozent des gesamten BIP aus (Gusewa, 2023).

Die massenhafte Migration, die über zwei Jahrzehnte größtenteils unkontrolliert vonstatten ging, schuf gleichzeitig Probleme, die bis heute andauern. Viele Arbeitsmigranten halten sich illegal in Russland auf, verfügen nicht über die erforderliche Arbeitserlaubnis und sind nicht offiziell bei den zuständigen Migrationsbehörden registriert. Für die meisten Privatunternehmen stellt dieser Umstand allerdings kein Hindernis dar, die Migranten ohne behördliche Genehmigung zu Niedriglöhnen heimlich zu beschäftigen. Die visafreie Regelung der zentralasiatischen Länder mit Russland, die das Recht auf einen 30-tägigen Aufenthalt in Russland haben, trägt ebenfalls indirekt zur Entstehung der illegalen Migration bei, denn nach Ablauf dieser Frist versuchen die meisten Migranten, auf illegalem Wege dauerhaft in Russland zu bleiben.

Die irreguläre Migration in die Russische Föderation begünstigt zudem eine Disproportionalität, was die Verteilung der Zuwanderer aus Zentralasien auf russischem Territorium angeht. Die größte Konzentration an erwerbsfähigen Ankömmlingen geht auf das Konto der entwickelten Metropolregionen im Westen (sog. Föderationskreis Zentralrusslands um Moskau und Sankt Petersburg herum) und im Süden (Rostow am Don, Wolgograd, Krasnodar etc.) des Landes. Die Regionen wie Sibirien oder Ural gehören hingegen nicht zu den wirklichen Nutznießern der Arbeitsmigration. Neben dem geografischen Aspekt betrifft die disparate Verteilung auch den wirtschaftlichen Aspekt. Über 50 Prozent aller zentralasiatischen Erwerbstätigen arbeiten in der Baubranche, etwa 30 Prozent im Handel, Dienstleistungs- und Industriesektor und der Rest in der Landwirtschaft. Die Popularität der Baugewerbe unter den Migranten ist vor allem auf hohe Nachfrage und bessere Löhne zurückzuführen.

Ein seit Jahren vorherrschendes Thema im russischsprachigen Diskurs stellt die geringe Qualifizierung von Arbeitskräften aus Zentralasien dar. Ein Großteil von ihnen spricht kaum Russisch und verfügt nur über einen sekundären Schulabschluss bzw. in seltenen Fällen über eine mittlere Berufsausbildung. Die zentralasiatischen Arbeitskräfte üben hauptsächlich schwere körperliche Tätigkeiten aus, die bei der russischstämmigen Bevölkerung aufgrund mangelnden Ansehens und der schlechten Bezahlung unbeliebt sind. Die positive Wirkung dieser Tendenz für Russland zeigt sich aber darin, dass der Mangel an Arbeitskräften in gewissen Branchen ausgeglichen, die Produktion am Laufen gehalten und auf diese Weise der Konkurs von Unternehmen verhindert werden können.

Die mit Abstand größte Herausforderung im Zusammenhang mit der unkontrollierten Arbeitsmigration in der Russischen Föderation stellen die sicherheitspolitischen Bedenken dar, die dem russischen Staat zunehmend Kopfzerbrechen bereiten. In der russischen Öffentlichkeit herrscht die weitverbreitete Auffassung, die Erwerbszuwanderer aus Zentralasien trügen die Hauptverantwortung für die Zuspitzung der Sicherheitslage im Land. Die blutigen Bombenanschläge auf einen Wohnkomplex in Moskau im Jahr 1999, das tödliche Geiseldrama im Moskauer Dubrowka-Theater von 2002 und die Geiselnahme im nordossetischen Beslan im Jahr 2004 forderten Hunderte Menschenleben und hinterließen tiefe Spuren im kollektiven Bewusstsein. Stereotypen, Vorurteile und eine ablehnende Haltung gegenüber den Migranten sind seitdem zu beobachten. Nach einer relativ ruhigen Phase in den Folgejahren sprengte sich am 3. April 2017 ein usbekisch-stämmiger Kirgise in der St. Petersburger U-Bahn in die Luft und riss 16 Menschen in den Tod. Dies hat die migrationsfeindliche Stimmung in Russland erneut verschärft. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Lewada-Zentrum“ vom Januar 2022 gaben nur 20 Prozent der befragten Russen an, sie würden die Einwanderer aus Zentralasien als Mitbürger akzeptieren. Sieben Prozent würden die Tadschiken und Usbeken als Nachbarn und nur fünf Prozent als Arbeitskollegen ansehen (Current Time, 2022).

Der illegale und unrechtmäßige Zustrom nach Russland spielt auf der anderen Seite den radikalen Islamisten aus Zentralasien in die Hände. Die rigorosen Maßnahmen in Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan, die ihre Gesetzgebung im Kampf gegen die extremistischen Strömungen verschärft haben, treiben immer mehr religiöse Fundamentalisten zur Flucht nach Russland, wo sie meist in den Untergrund gehen und dort ihr Unwesen treiben. Mehr als zwei Jahrzehnte hat der russische Staat mit seiner inkohärenten, lückenhaften und von der Korruption überschatteten Migrationspolitik dieser sicherheitsgefährdenden Tendenz tatenlos zugeschaut. Die russische Wirtschaft, die seit vielen Jahren von billigen Arbeitsmigranten profitiert, hat auf der anderen Seite kaum in die dauerhafte Integration von Zuwanderern in den russischen Arbeitsmarkt investiert. Die Herausbildung geschlossener Gemeinschaften ist die Folge, die wiederum unvermeidlich zu einem Anstieg der Kriminalität und zur Erhöhung der Terrorgefahr führt. Auch wenn sich die russische Führung voreilig auf die Ukraine als Drahtzieher des jüngsten Terroranschlags im „Crocus City Hall“ berufen hat, sprechen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine islamistische Urheberschaft in Wirklichkeit dahintersteckt. Die festgenommenen tadschikischen Staatsbürger, die diesen Terrorakt unmittelbar verübt haben sollen, dürften ihre Pläne wohl in einer der Parallelgesellschaften geschmiedet haben.

Fazit

Seit nunmehr über 30 Jahren gehören die Arbeitsmigranten aus Zentralasien zur Realität Russlands, die in vielerlei Hinsicht als Entwicklungsgarant der russischen Wirtschaft dienen. Ohne Zuwanderung aus diesen Ex-Sowjetrepubliken wäre die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit bei gleichbleibender bzw. sinkender Erwerbsbeteiligung ernsthaft gefährdet. Der seit zweieinhalb Jahren andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der bereits den Verlust vieler qualifizierter Arbeitskräfte zur Folge hat, zeichnet langfristig düstere Aussichten für die ohnehin abgeschwächte Ökonomie Russlands und macht die Herbeischaffung von ausländischen Erwerbstätigen unter den gegenwärtigen Umstanden erforderlicher denn je.

Die Regulierung der Erwerbsmigration und die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Richtlinien durch Ankömmlinge und Arbeitgeber sind jedoch nach wie vor die Achillesferse der russischen Migrationspolitik. Die häufigen Diskussionen über die Migrationskrise sind in erster Linie der Konzeptlosigkeit und der fehlenden Konstanz geschuldet, was sowohl die russischen Bürger als auch die Zuwanderer selbst stark verunsichern dürfte. Infolgedessen entwickelt sich die Migration zu einem destabilisierenden Faktor, vor allem wenn bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten nicht die staatlichen Integrationsstrukturen, sondern vielmehr Parallelgesellschaften und im Untergrund agierende ethnische Organisationen das Sagen haben. Nicht die Arbeitsmigranten an sich stellen insofern die eigentliche Gefahrenquelle für Russland dar. Vielmehr ist es die unangemessene und fahrlässige Handhabung der Migrationsthematik durch staatliche Instanzen, welche die Sicherheitslage im Land bewusst einem Risiko aussetzen und in der russischen Gesellschaft für Verunsicherung sorgen.

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: https://oxu.az/ru/v-mire/mvd-rossii-predlozhilo-vydvoryat-migrantov-za-narusheniya)

Literaturverzeichnis:

- Abaschin, S. (2014): Движения из Центральной Азии в Россию: в модели нового мироустройства [„Bewegungen von Zentralasien nach Russland: Ein Modell für eine neue Weltordnung“], abrufbar unter: https://eusp.org/sites/default/files/archive/et_dep/abashin/ProEtContra_62_73-83.pdf, letzter Zugriff: 19.08.2024.

- Current Time (2022, 24. Jan.): „Левада“: лишь 4% россиян согласны, чтобы выходцы из Центральной Азии были членами их семьи, а четверть предлагают не пускать их в Россию [„,Levadaʻ: Nur vier Prozent der Russen sind der Meinung, dass Zentralasiaten zu ihrer Familie gehören sollten, während ein Viertel vorschlägt, dass sie nicht nach Russland einreisen dürfen“], abrufbar unter: https://www.currenttime.tv/a/russia-migranty/31668927.html, letzter Zugriff: 19.08.2024.

- Government.ru (2016, 5. Apr.): Президент России подписал указ о передаче функций Госнаркоконтроля и миграционной службы в систему МВД России [„Russlands Präsident unterzeichnete einen Erlass über die Übertragung der Funktionen des staatlichen Drogenkontrolldienstes und des Migrationsdienstes auf das russische Innenministerium“], abrufbar unter: http://government.ru/info/29868/, letzter Zugriff: 19.08.2024.

- Gusewa, M. (2023, 1. Febr.): Как вторжение в Украину изменило миграцию в Россию и экономику стран Центральной Азии. Дата-исследование Настоящего Времени [„Wie der Einmarsch in die Ukraine die Migration nach Russland und die Wirtschaft in Zentralasien veränderte. Datenrecherche von Current Time“], abrufbar unter: https://www.currenttime.tv/a/data-story-migration-ru-ca/32247915.html, letzter Zugriff: 19.08.2024.

- Iwachnjuk, I. (2023, 17. Nov.): Трудовая миграция в Россию: взгляд через призму политических, экономических и демографических тенденций [„Arbeitsmigration nach Russland: Ein Blick durch das Prisma politischer, wirtschaftlicher und demografischer Trends“], abrufbar unter: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/trudovaya-migratsiya-v-rossiyu-vzglyad-cherez-prizmu-politicheskikh-ekonomicheskikh-i-demografichesk/?sphrase_id=150081648, letzter Zugriff: 19.08.2024.

- Schukurow, A. (2023, 22. Dez.): В 2023 году приток мигрантов в Россию упал до минимальных значений [„Im Jahr 2023 sank der Zustrom von Migranten nach Russland auf seinen niedrigsten Wert“], abrufbar unter: https://tochno.st/materials/v-2023-godu-pritok-migrantov-v-rossiiu-upal-do-minimalnyx-znacenii-eto-mozet-stat-uze-cetvertoi-volnoi-spada-migracii-s-konca-2000-x-no-poka-ona-mense-cem-ozidalos, letzter Zugriff: 19.08.2024.

12/06/2024: China’s Growing Influence in Africa: Why the European Union Can’t Keep up with China

$145.52 billion: This figure corresponds to the value of Chinese exports to African countries from 2021, with a strong upward trend (Statista 2022: 4). It’s no secret that China’s international relations are closely linked to China’s economic growth and strength. Since the 1950s, China has used this power, inter alia, to gain a foothold in Africa. By means of extensive infrastructure projects and investments in the African economic sector, Beijing is gradually expanding its influence on the African continent. Hailed by many African countries, whereas eyed with suspicion by European countries, China’s ‘African conquest’ is attracting much international attention. China’s influence is growing at a rapid pace, and not just in the economic sphere. Meanwhile, it becomes increasingly difficult for the European Union to counteract this situation since the EU is being pushed out of Africa. Chinese economic support seems to be a widespread phenomenon in African states. 63 per cent of African countries assess China’s influence basically positive, while only 14 per cent consider it rather negative (Statista 2022: 43). These numbers differ a lot from those of European member states. Based on these observations, the question that naturally arises is, why is that? Is Europe no longer popular in Africa? Do European deals, relations and supports have not the same quality as China’s? Or to put it in a more scholarly way: how come China’s efforts manage to enjoy greater popularity in Africa than those of the European Union? Why can European economic relations not keep up with China’s? The following article is intended to give the decisive reasons for this.

A first difference and a possible reason why African states view the relations with the European Union differently or more negatively than with China lies in the past historical relations between the various actors. The international relations between member states of the European Union and Africa are shaped by the time and the effects of the colonial era. Undeniably, there is a strong bond between these two continents, whether positive or negative. Based on the fact that European colonial powers have been active in Africa for centuries, one should assume that these powers would have learned from their previous mistakes and gained some understanding of their African neighbours through time and the exchange of culture, ideas and values which should help them gain a decisive advantage over China’s efforts.

However, various agreements between what was then the European Community and the African developing countries exemplify that this was not the case. Treaties such as the Yaoundé Convention (1963), the subsequent Lomé Convention (1975) or the Cotonou Partnership Agreement (2000) were agreements intended to promote development and economic growth in said countries. One thing that all agreements had in common was that the beneficiaries of these agreements were almost exclusively the European states (Barton & Men 2011: 5f.). Despite the partial support that these agreements nevertheless provided for African states, post-colonial relations continued to be characterized by asymmetry – a circumstance that lasted until the 1990s and which is presumably still very much anchored in the memory of Africa’s political and economic elite. Therefore, it is all the more interesting to observe how the rhetorical reorientation in the relations between the European and African states took place in the 2000s. Relating thereto, the Joint Africa-EU Strategy (JAES) from 2007 deserves a special mention. This new initiative represents a partnership on an equal footing and is equally beneficial for both sides. How can this change of direction be explained? It is likely that China’s influence at this point had reached a level that the European Union was now aware of as a potential threat.

China has maintained friendly and supportive relations with various African countries since the 1950s. A factor that has supported this circumstance is certainly the mutual experience of foreign colonial rule. China quickly managed to gain a foothold in Africa through bilateral relations with various African countries. Where former European colonial powers tried to defend their dwindling influence by interfering in the domestic affairs of their former (now independent) colonies, China managed to build long-term and mutually respectful relationships with African countries by supporting independence movements and development aid. In the second half of the 20th century, China developed itself from being an altruistic financier and supporter (both politically and economically) to becoming Africa’s trading partner while always recognizing this as a partnership on equal terms. Just around the turn of the millennium, China’s growing influence had reached an internationally competitive level capable of challenging Europe’s position on the African continent.

Another aspect of economic relations that should not be underestimated and which may be the reason why China has so quickly caught up and overtaken the European countries in the race for influence on the African continent is that Sino-African relations are not tied to politically fulfilled conditions. The European states are trying to combine their economic interests with political development and Western ideals. The establishment of democracy and the protection of human rights are elementary components of the economic agreements. In contrast, the Chinese approach is completely value-free. Linked to this demeanour is one of the most important principles in China’s Africa policy, namely state sovereignty. Accordingly, a change in governance towards democracy, which is a domestic governance issue, would violate this principle. The Democracy Index for 2022 shows that the majority of African states are still authoritarian or hybrid regimes, which leads to the unfortunate circumstance that economic agreements and development aid in these countries are proving to be difficult or slow for EU states (EIU 2022). While European economic and development policy is restrained due to these hurdles, Chinese companies have no problem getting fully involved and becoming active. Especially on a continent where authoritarian and hybrid systems are dominant, this Chinese approach is well received, at least by the leaders and elites of African countries. Although the European value-based policy is recognized by many states, it is often interpreted as patronizing (Shikwati et al. 2022). It seems that the very ideals and values that the European Union and its member states promote are at a distinct disadvantage in Africa politics, and therefore in the race for influence.

Another final point is the speed and efficiency with which China is making its economic investments and moving forward with its infrastructure projects. The study by the Friedrich Naumann Foundation, cited above, shows that the majority of African people surveyed feels that China is much faster in making decisions about possible investments and in completing various infrastructure projects (Shikwati et al. 2022). While in European countries such projects have to pass through a complex process (evaluation, discussion on supranational and national level, tender procedure, approval) and the slow-grinding wheels of bureaucracy, China is already implementing one project after another. Why is that? This question can be answered relatively easy. On the one hand, China solely represents itself and its interests, the Union, on the other hand, is somehow trying to create a uniform Africa policy and a compromise between the 27 member states. But compromises take time – time the EU does not have if it wants to keep up with China’s pace. Another reason why the EU is lagging behind in pace and efficiency is the type of governance. After all, democratic processes need time, as different opinions and views have to be considered and heard, and interests have to be formed. The authoritarian government based in Beijing, on the other hand, is not ‘biased’ by these time-consuming democratic processes. China is an authoritarian state. There are clear guidelines from the Chinese state that set out the route for Chinese officials and Chinese companies operating in Africa. Principles and rules that have existed and been adapted for decades, when China took the step from altruistic friend and supporter to trading partner on an equal footing in the 1970s (Barton & Men 2011: 7).

In conclusion, several reasons emerge to explain why China’s influence is growing so rapidly and why ‘Chinese efforts’ are valued more highly than European ones by elites and leaders in African countries. On the one hand, the difficult colonial past of Europe and Africa plays a crucial role, especially in connection with past economic agreements and the associated development aid. European countries have historically designed these agreements and treaties asymmetrically in their favour – agreements that were perhaps not only of great economic importance for countries shaken by colonialism, but perhaps also had symbolic value due to past colonial experiences. On the other hand, the offer of economic cooperation on the terms of democracy and human rights does not appear to be lucrative for many African states, which could have something to do with their own way of governing. Furthermore, one must ask the question why an authoritarian or hybrid state would agree to the EU’s offer when it can get the same level of economic cooperation or investment from China without having to seek any domestic political efforts to promote democracy or uphold human rights. Last but not least, China acts faster than the EU.

What does that mean for the future? It can be assumed that China’s growing influence will continue to grow, not only economically but also politically. The first signs of how great China’s influence already is can be seen in the opinions of African states on the Taiwan question and in the steadily expanding range of security policy measures that China is implementing in Africa. In this regard, African countries are facing a dubious future. On the one hand, they are becoming heavily dependent on the People’s Republic of China as a result of the investments and loans from Chinese investors. This ‘debt trap’ can have negative effects in the long term, and African states could become vulnerable to political blackmail. On the other hand, the African countries are benefiting from China’s aggressive actions since the European countries are now forced to counteract this advance if they do not want to lose their influence in Africa completely – a scenario the EU states cannot actually afford due to the wealth and diversity of resources Africa has to offer. The future on how the race for Africa and the clash between two global players on the African continent will play out, remains something to look out for.

(Hinweis: Der vorliegende Blog-Beitrag gibt nicht zwingend die Meinung des KFIBS e. V. wieder.)

(Bildnachweis für Beitragsbild: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-afrika-forum-das-experimentierfeld-fuer-chinas-aussenpolitik-15768665.html)

Bibliography:

- Barton, Benjamin & Men, Jing (2011): China and the European Union in Africa: Partners or Competitors? Ashgate Publishing Limited.

- EIU – Economist Intelligence (2022): Democracy Index 2022, available at https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/ (last access: 12 June 2024).

- Shikwati, James/Adero, Nashon & Juma, Josephat (2022): The Clash of Systems? African Perceptions of the European Union and China Engagement, Policy Paper, June 2022, Friedrich Naumann Foundation, available at: https://www.freiheit.org/de/ostafrika/clash-systems-african-perceptions-european-union-and-china-engagement (last access: 12 June 2024).

- Statista (2022): Africa-China Relations, Statistics Report, available at: https://www.statista.com/study/102562/africa-china-relations/ (last access: 12 June 2024).

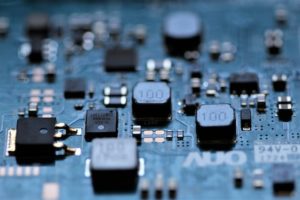

05/12/2022: Towards a European ‘Open Strategic Autonomy’: A German View on the ‘European Chips Act’

Undoubtedly, Russia’s invasion of Ukraine has radically changed the headlines of European newspapers this year. Unlike before, issues of security policy are suddenly at the centre of media attention. Moreover, the far-reaching financial consequences of the war, for example shortages in the energy supply, are painfully felt by the broader population in European economies.

Behind the scenes there is, however, another power struggle in existence which may affect the course of European economies in the coming decades. The increasing digital automation of global industries has resulted in a soaring demand for semi-conductors. The damage caused by a shortage in the global semi-conductor supply could be observed by its effect on the German car industry in 2022.

The European Commission expects the Chip demand to double between 2022 and 2030 as indicated in the recently published ‘European Chips Survey’. Semi-conductors are the key component of the increasing global digitalisation process. This in turn causes an extreme global dependency which can be instrumentalised by certain regimes in the context of geopolitical power struggles.

So far, however, no country can produce semi-conductors autonomously. The production of wavers is a highly integrated process, and the semi-conductor value chain depends on a few actors which in turn are highly dependent on each other. However, the rising power ambition of China and the growing tensions with Taiwan raise serious concerns regarding the stability of this system of interconnected and international trade in the future. Thanks to leading global players in the semi-conductor value chain, such as TSMC, Taiwan so far can uphold its often cited ‘Silicon Shield’. The consequences of an attack on Taiwan by China for the global semi-conductor value chain would thus be devastating.